di Matteo Rigamonti

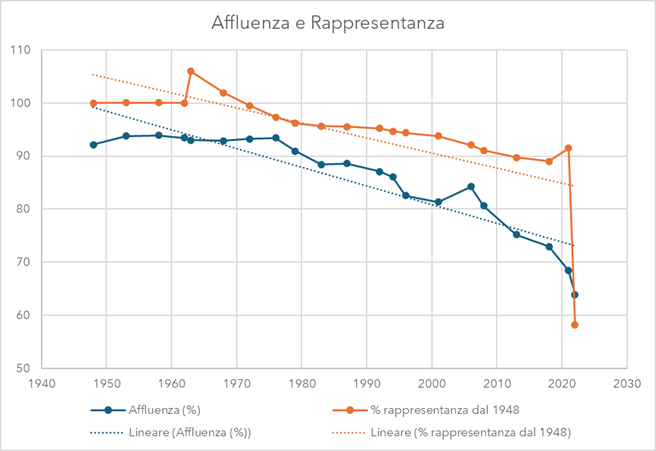

Negli ultimi decenni l’Italia ha visto un calo costante dell’affluenza alle urne. Alle elezioni politiche del 1948 votò più del 90%; oggi siamo sotto il 64%. È una caduta lenta ma inesorabile, che molti spiegano con disaffezione, sfiducia nella politica, perdita di ideali.

Tutte cause vere, ma ce n’è una spesso dimenticata: ci sono sempre meno persone da eleggere.

Il cittadino non trova più, nella scheda elettorale, una platea ampia di figure tra cui scegliere. La rappresentanza si è assottigliata, e con essa la percezione di contare davvero.

Magari il rappresentante locale, che ha fatto carriera politica partendo dal basso, è apprezzato per i risultati ottenuti, ma il cittadino non può sceglierlo e si ritrova con poche figure decise dall’alto.

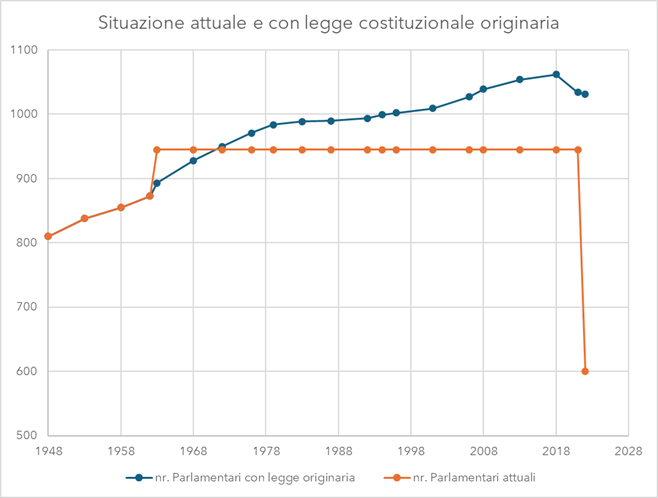

Il Parlamento italiano nasce, nella sua configurazione repubblicana, con una regola semplice: un deputato ogni 80.000 abitanti e un senatore ogni 200.000.

Questa proporzione ha retto fino al 1963, quando si è deciso di “cristallizzare” il numero complessivo: 630 deputati e 315 senatori. Da allora la popolazione è aumentata di oltre 12 milioni, ma il numero di parlamentari è rimasto lo stesso, con un rapporto sempre meno favorevole ai cittadini.

Poi, nel 2020, gli elettori hanno confermato nel referendum il taglio secco: 400 deputati e 200 senatori.

Il rapporto rappresentanti/abitanti è crollato ancora, passando da circa 1,6 parlamentari ogni 100.000 abitanti a poco più di 1.

Paradossalmente, la decisione ha prodotto l’effetto opposto a quello necessario per essere ascoltati: un messaggio dell’elettore che finisce per soffocare la democrazia.

La stessa logica si è applicata agli enti locali dove le Province, con la riforma Delrio del 2014, i consigli provinciali non sono più eletti e non hanno più potere di portare le istanze del territorio.

Lo stesso è accaduto nei Comuni, quando nel 2011 una riforma ha ridotto il numero di consiglieri e assessori in quasi tutte le fasce demografiche, con tagli del 20-30%.

Dai dati che abbiamo raccolto emerge una perdita complessiva impressionante:

in Parlamento: circa 430 parlamentari in meno se si applica la forma originaria, nelle Province totalmente azzerata l’elezione dei consiglieri e la nomina di assessori (circa 4000 rappresentanti in meno) e nei Comuni dove decine di migliaia di consiglieri e migliaia di assessori in meno dopo la riforma del 2011 (circa 30.000 rappresentanti in meno).

In totale, circa 35.000 persone in meno al lavoro per i nostri interessi pubblici

In altre parole, oggi abbiamo meno occhi, meno orecchie e meno mani per ascoltare, controllare e agire per conto dei cittadini.

Se guardiamo il grafico che confronta affluenza alle politiche e variazione percentuale del numero di rappresentanti per 100.000 abitanti, vediamo una correlazione evidente: ogni grande taglio alla rappresentanza corrisponde a un’accelerazione della discesa nella partecipazione al voto.

Non è un caso. Meno possibilità di accesso alle istituzioni significa meno senso di appartenenza.

Un deputato che rappresenta 250.000 persone non potrà avere lo stesso contatto diretto con il territorio di uno che ne rappresenta 80.000. La distanza cresce, la fiducia cala.

Il risparmio economico derivante da questi tagli è minimo rispetto al bilancio dello Stato o degli enti locali. Il vero costo è democratico: un’accessibilità ridotta (meno posti disponibili per candidarsi) un controllo indebolito (meno rappresentanti per vigilare sull’operato delle istituzioni) e una rappresentanza più distante (un unico eletto deve dividere tempo e risorse su un bacino di cittadini sempre più ampio) sono il costo realmente da pagare.

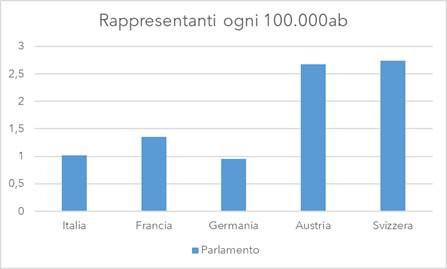

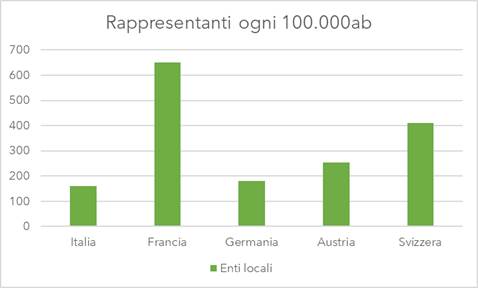

Uno sguardo oltreconfine mostra come l’Italia, con poco più di un parlamentare ogni 100.000 abitanti, sia oggi nella fascia bassa tra i Paesi vicini.

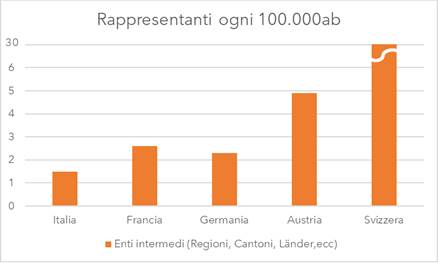

| Paese | Nazionale (parlamentari / 100.000 ab) | Intermedio (regionali / 100.000 ab) | Locale (comunali / 100.000 ab) |

| Italia | ≈ 1,01 | ≈ 1,49 | ≈ 16,8 |

| Francia | ≈ 1,35 | ≈ 2,58 | ≈ 50 – 80 |

| Germania | ≈ 0,95 | ≈ 2,25 | ≈ 18,0 |

| Austria | ≈ 2,67 | ≈ 4,89 | ≈ 18,5 – 32,5 |

| Svizzera | ≈ 2,74 | ≈ 30,4 | ≈ 41,4 |

La Francia, pur avendo un Parlamento numericamente ridotto come noi rispetto alla popolazione, mantiene un rapporto di circa 1,35 rappresentanti per 100.000 abitanti, mentre la Germania è appena sotto 1. Decisamente più alta è la rappresentanza in Austria e Svizzera, dove si superano abbondantemente i 2,6 rappresentanti per 100.000 abitanti.

La fotografia cambia ancora di più a livello locale: la Francia conta un numero enorme di piccoli comuni (circa 34.000), spesso con poche centinaia di abitanti, ciascuno con il proprio consiglio eletto, e la Germania presenta una fitta rete di municipalità e Länder, molti dei quali con popolazioni ridotte ma con organi elettivi completi. In entrambi i casi, il numero molto elevato di enti locali implica altrettanti consigli comunali e quindi migliaia di consiglieri in carica, garantendo un contatto diretto e frequente tra cittadini e istituzioni.

La situazione negli enti intermedi che siano Regioni, Cantoni, Länder, pur sapendo che confrontare i numeri di Stati con configurazioni costituzionali diverse non offre un confronto perfettamente omogeneo, rimane la medesima:

L’Italia resta fanalino di coda anche nella rappresentanza degli enti governativi intermedi, segno che i tagli degli ultimi anni hanno ridotto seggi e competenze, allentando quel legame diretto tra eletti e territorio.

Proiettando l’attuale tendenza, entro il 2050 l’affluenza alle elezioni parlamentari rischia di scendere sotto il 50%, con un rapporto rappresentanti/abitanti simile a quello di Paesi fortemente centralizzati, dove il voto è percepito come un atto puramente formale.

Non significherebbe la fine della democrazia, ma la sua trasformazione: da partecipativa a delegata e distante.

Ridurre la rappresentanza non è mai un gesto neutro. È un segnale politico e culturale che comunica al cittadino: “la tua voce conta meno”. Invertire la rotta significa restituire agli elettori più possibilità di scelta e di accesso alle istituzioni, riportando la politica a essere un luogo vicino e aperto, non una stanza chiusa per pochi.

In concomitanza con l’anniversario della scomparsa di Gianfranco Miglio, celebrata pochi giorni fa, è inevitabile ricordare quanto le sue riflessioni sulla rappresentanza restino attuali. Miglio definiva il federalismo una “struttura per decidere” e, parafrasando Silvio Trentin, anche una “struttura per partecipare”: due funzioni inseparabili in un sistema politico realmente vicino ai cittadini.

Sottolineava come uno Stato democratico non possa reggersi se il potere è concentrato in pochi vertici lontani, ma necessiti di “istituzioni intermedie forti, dotate di legittimazione diretta”, capaci di mantenere un contatto quotidiano tra cittadini e processi decisionali.

Nel denunciare i rischi dell’accentramento, Miglio avvertiva: “Quando il cittadino non ha più sedi intermedie per far sentire la propria voce, la democrazia si svuota e il voto diventa solo un atto rituale”, un monito che oggi, con la drastica riduzione del numero di rappresentanti, suona come una profezia.

Per lui, il problema non era soltanto quantitativo, ma strutturale: “La rappresentanza va garantita a tutti i livelli: centrale, regionale e locale. Se uno di questi si indebolisce, si indebolisce l’intero sistema”.

La progressiva eliminazione o il depotenziamento delle Province, la riduzione dei consiglieri comunali, il taglio dei parlamentari e il trasferimento di competenze senza adeguati strumenti di partecipazione hanno eroso proprio quella “densità democratica” che Miglio considerava vitale.

Restituire voce ai cittadini significa innanzitutto invertire la tendenza che ha portato a ridurre drasticamente il numero dei rappresentanti a tutti i livelli. Non basta preservare le istituzioni esistenti: occorre ripensare l’architettura istituzionale affinché ogni livello: centrale, regionale e locale, disponga di una rappresentanza numericamente adeguata e legittimata direttamente dai cittadini, capace di mantenere un contatto reale con il territorio.

Solo così, per riprendere le sue parole, “il cittadino non sarà mai suddito, ma parte attiva e vigile della comunità politica”.