di Matteo Rigamonti

Una memoria scomoda, mai pacificata, che ci impone di guardare in faccia ciò che siamo stati, e ciò che potremmo ancora essere, se smettiamo di vigilare. Perché la libertà non è un bene ereditato, ma una conquista. Frutto di una scelta. Di tante scelte, fatte da donne e uomini comuni che, nel momento più buio della storia italiana, ebbero il coraggio di dire “no”.

La Resistenza non fu un blocco ideologico. Fu un mosaico complesso e coraggioso. Comunisti e cattolici, liberali e monarchici, giovani e anziani, studenti e operai. C’era chi impugnava le armi, chi batteva a macchina, chi nascondeva, chi curava, spinti dallo stesso impulso: liberare l’Italia da un regime che aveva soffocato ogni libertà e cancellato ogni dissenso.

Il 25 Aprile segna la fine di una guerra civile, perché tale fu: una spaccatura profonda tra chi aveva scelto di difendere il fascismo e chi aveva scelto di opporsi.

Da quella frattura sono nate la Repubblica, la Costituzione e la nostra libertà.

Eppure, ancora oggi, non tutti la verità storica l’hanno accettata.

Ogni anno, puntuali, spuntano i soliti revisionisti da tastiera. Quelli che si affannano a ricordarci che “il 25 aprile è anche la nascita di Marconi”, come se bastasse un fatto di calendario per dissolvere la portata storica e morale della Liberazione.

O quelli convinti che, essendo di sinistra, abbiano il diritto esclusivo di celebrare il 25 Aprile, senza capire che l’antitesi del fascismo è la libertà, non il comunismo.

E no, appartenere a quella parte politica non dà automaticamente il privilegio di esprimere opinioni sul fascismo credendosi dalla parte giusta per definizione.

O ancora quelli che si rifugiano dietro il “ricordo personale”, per rimettere tutto in discussione: “Mio nonno era dalla parte opposta, e non era una cattiva persona”. Nessuno nega il dolore o la complessità delle vicende individuali.

Ma il vissuto personale non può riscrivere la storia collettiva.

Il fascismo non fu un’opinione tra le tante Fu un sistema autoritario, oppressivo, violento. Fu culto del capo, censura, persecuzione politica, leggi razziali.

Chi si ribellò non lo fece per ideologia, ma per giustizia. E spesso pagò con la vita.

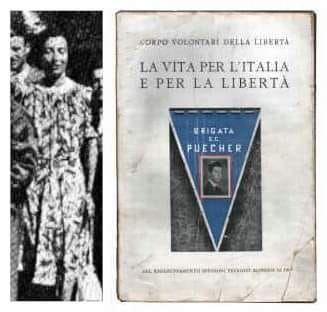

Come Irene Crippa, giovane staffetta brianzola, che mise il proprio coraggio al servizio della libertà. Portava messaggi e armi tra i comandi partigiani, rischiando ogni giorno la cattura. Lo fece senza cercare gloria, senza aspettarsi riconoscimenti. Lo fece perché era giusto.

La sua storia è raccontata nel libro La vita per l’Italia e per la libertà: un titolo che è già tutto un programma, e che restituisce alla Resistenza il volto autentico delle persone comuni che scelsero la parte giusta.

Ma oggi, a distanza di ottant’anni, alcuni meccanismi si ripropongono con sconcertante familiarità.

C’è chi usa gli strumenti della democrazia, come la giustizia e la trasparenza, non per migliorare la società, ma per colpire l’avversario politico.

C’è chi presenta esposti infondati, mossi non da senso civico ma da ambizione personale.

Una pratica che rievoca ciò che accadeva durante il fascismo: in un sistema dove la fedeltà al regime era spesso premiata più della competenza, magari bastava denunciare un collega, un vicino, un oppositore. Accuse infamanti, calunnie, delazioni.

E così, in certi ambienti, il premio poteva diventare il potere.

Non è un’esagerazione. Accade ancora oggi, anche in piccoli contesti.

Esposti strumentali, accuse pretestuose, teatrini mediatici costruiti per “far fuori” chi è scomodo.

E chi li promuove, magari, viene premiato con incarichi pubblici.

Come se la slealtà fosse un talento. Come se il fine giustificasse ogni mezzo. Come se la democrazia fosse un palcoscenico per il moralismo a convenienza.

Ma non finisce lì. Come nel fascismo, si ricorre anche alla propaganda del “buon esempio”: si prende una piccola irregolarità (una bravata di un ragazzino, una dimenticanza o un errore in buona fede da parte di un anziano cittadino) e la si trasforma in un caso di propaganda.

Si costruisce un racconto esemplare per mostrare quanto si è ligi, inflessibili, custodi dell’ordine.

Una strumentalizzazione mascherata da senso civico, utile solo a legittimare chi la mette in scena come moralmente superiore.

Il 25 Aprile ci chiede di non chiudere gli occhi. Di non accettare il cinismo come normalità.

Non è una giornata da museo. Non è una commemorazione neutra.

È un bivio: scegliere da che parte stare. Scegliere ogni giorno se vogliamo una democrazia vera, viva, partecipata, oppure un Paese che finge di essere libero, ma tollera comportamenti che tradiscono lo spirito della Costituzione.

Chi ha resistito non cercava l’utopia. Cercava normalità.

Un’Italia in cui nessuno fosse perseguitato per ciò che pensa, per ciò che è, per ciò che sogna.

Il 25 Aprile è anche questo: la scelta, ogni giorno, di non somigliare a ciò contro cui si è lottato.

letture consigliate:

• Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, 1991

• Irene Crippa, La vita per l’Italia e per la libertà, Bellavite, 2020