di Matteo Rigamonti

Il libro di Marco Galbusera, Il sindaco che rubò il lago, non è solo un’opera di recupero storico su

uno scandalo dimenticato: è anche un prezioso strumento per riflettere sulla natura del potere

locale, sulle sue derive e, soprattutto, sulle sue continuità nel tempo.

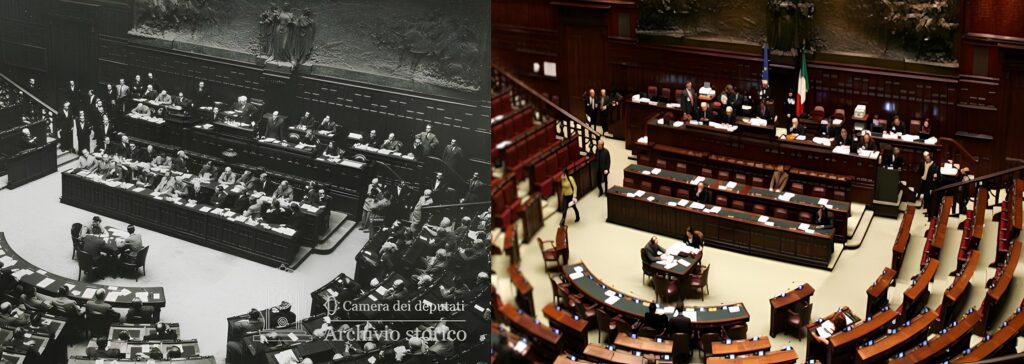

La vicenda di Giuseppe Pestagalli, sindaco di Pusiano negli anni immediatamente successivi

all’Unità d’Italia, dimostra con chiarezza quanto i grandi cambiamenti politici e istituzionali non

coincidano automaticamente con un rinnovamento del modo di amministrare. L’Italia non era più

sotto dominio austriaco, ma il passaggio al sistema sabaudo non modificò sostanzialmente la

distanza tra amministrazione e cittadini. I sindaci non erano ancora eletti, ma nominati. La logica

era ancora quella dell’autorità calata dall’alto, lontana dal concetto moderno di rappresentanza.

Questo ci ricorda una verità fondamentale: i cambiamenti duraturi richiedono tempo, cultura e

consapevolezza. E il libro di Galbusera lo testimonia con efficacia, facendoci riflettere anche sul

presente.

In quel contesto, mancava inoltre un altro elemento essenziale della democrazia moderna: il ruolo

di controllo delle opposizioni. Le minoranze consiliari, come le intendiamo oggi, semplicemente

non esistevano. Non c’era alcuna forza politica o istituzionale incaricata di vigilare sull’operato

dell’amministrazione. Era dunque più facile che si verificassero situazioni opache, come quella

narrata nel libro. Anche il ruolo del segretario comunale – oggi figura chiave per la legalità e la

correttezza dell’azione amministrativa – all’epoca non aveva lo stesso peso tecnico-giuridico, o

comunque non fungeva da contrappeso reale. Forse perché si pensava che, essendo i sindaci

nominati dallo Stato, bastasse la loro “derivazione dall’alto” a garantire automaticamente il rispetto

delle leggi. Ma la storia di Pestagalli dimostra quanto questa fiducia fosse mal riposta.

Ecco perché questo libro parla anche al nostro tempo. Perché, se oggi la forma è cambiata, la

sostanza di certi comportamenti resta sorprendentemente simile. Ancora oggi si assiste – magari

con maggiore discrezione – a un uso distorto della funzione pubblica. Non sempre per malaffare:

spesso per impreparazione, per mancanza di consapevolezza. Alcuni amministratori, convinti di

fare del bene, confondono il loro ruolo con quello del benefattore, dell’uomo solo al comando.

Finiscono così per intervenire personalmente dove dovrebbero solo progettare, regolare, mediare.

Una confusione pericolosa tra pubblico e privato, tra dovere istituzionale e iniziativa personale.

La figura di Pestagalli, letta oggi, non appare tanto lontana: è il simbolo di un modo di intendere

l’amministrazione come proiezione del sé, e non come servizio alla collettività. È il riflesso di una

cultura in cui la legittimità del potere sembra derivare non dalle regole condivise, ma dalla capacità

individuale di “fare”.

E allora questo libro diventa utile non solo per capire il passato, ma anche per osservare il

presente con uno sguardo più lucido. Per ricordarci che la democrazia è fragile, che richiede

formazione, cultura delle regole e senso del limite. E che l’amministratore – oggi più che mai – è

chiamato a un contributo intellettuale, non materiale. Un ruolo che non ha bisogno di eroi, ma di

persone consapevoli.