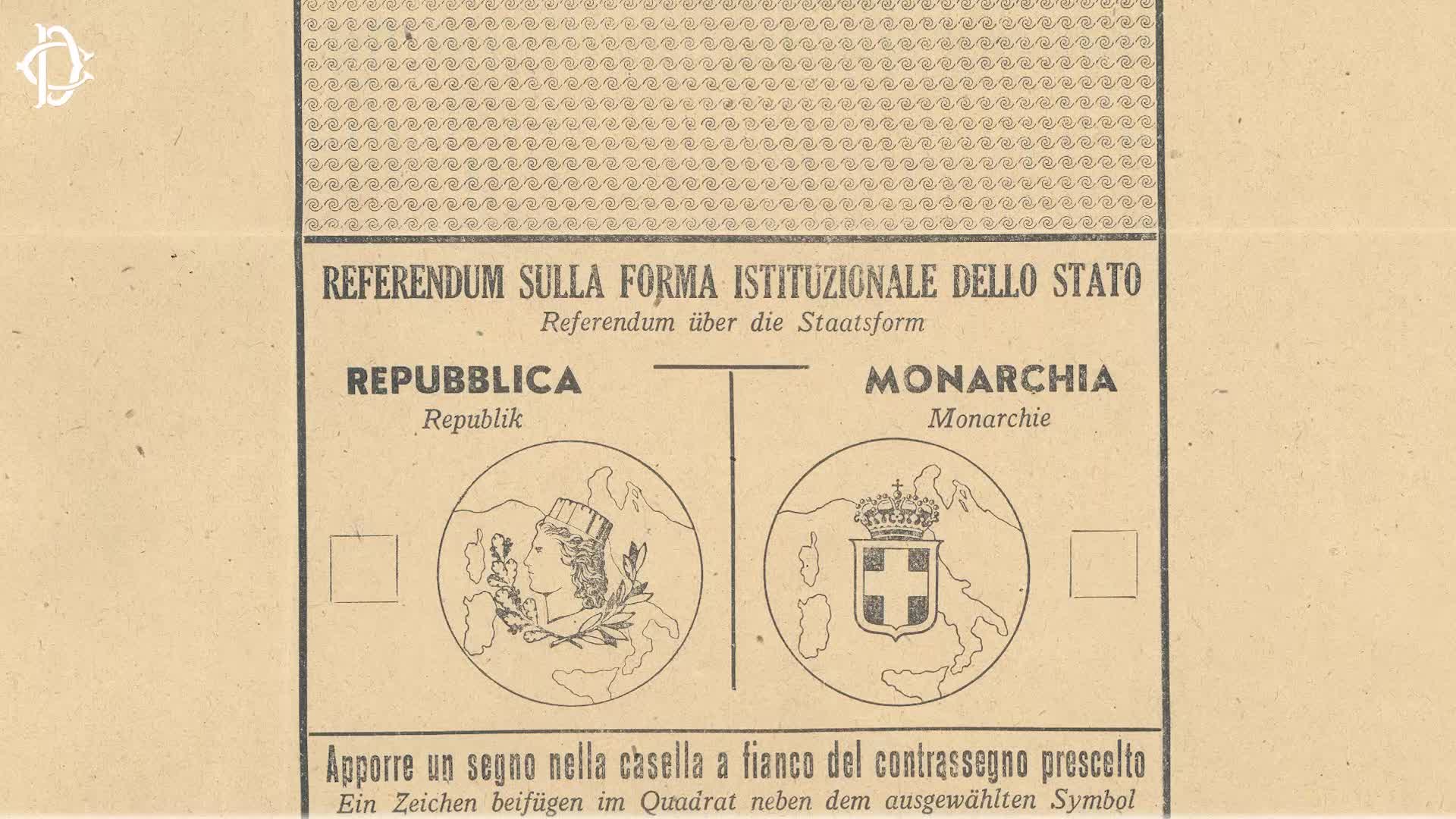

di Matteo Rigamonti

L’8 e il 9 giugno 2025, gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari che

toccano temi fondamentali come il lavoro e la cittadinanza. È un appuntamento che, come spesso

accade, più che accendere il dibattito, genera confusione, accuse reciproche e, puntuali, le solite

lamentele: “Non ne ha parlato nessuno”, “Non lo sapevamo”, “Dove sono i manifesti?”. È un

copione ricorrente. La verità è che l’informazione esiste, è accessibile, e chi ha voglia di

approfondire lo può fare. In Svizzera, dove i referendum sono parte integrante della vita

democratica e solo negli ultimi cinque anni sono state dodici le tornate referendarie, nessuno si

lamenta.

I nostri cinque quesiti spaziano su ambiti sensibili: tre riguardano il mondo del lavoro, uno la

responsabilità solidale negli appalti, e uno la cittadinanza. Apparentemente è un’agenda

ambiziosa, ma dietro la facciata delle buone intenzioni si intravedono spinte politiche, calcoli

elettorali e un uso non sempre trasparente dello strumento referendario. Ed è proprio questo il

nodo centrale: non il merito dei temi, su cui si può e si deve discutere, ma la modalità con cui

vengono portati avanti, che finisce per strumentalizzare un istituto democratico pensato per

tutt’altro scopo.

Prendiamo il quesito sull’abolizione del contratto a tutele crescenti. Si chiede agli elettori se

vogliono tornare al sistema precedente, più garantista per i lavoratori. Ma la domanda più corretta

dovrebbe essere un’altra: perché quelle tutele sono state eliminate? E la risposta è chiara: furono

rimosse con una riforma promossa dal Governo Renzi e approvata dal Parlamento tramite una

legge delega (la n. 183 del 2014), da cui nacquero i decreti legislativi del cosiddetto Jobs Act. È

stato un iter pienamente legittimo, ma calato dall’alto, senza un reale dibattito pubblico, e

soprattutto senza il coinvolgimento diretto dei cittadini. E ora, a distanza di anni, si chiede al popolo

di rimediare, con un referendum, a una scelta politica che non è mai stata sottoposta al loro

giudizio. Il paradosso è evidente: ciò che è stato tolto con una manovra parlamentare, ora si cerca

di ripristinarlo per via popolare, come se il referendum potesse correggere ex post una scelta

compiuta da un Parlamento pienamente legittimato, facendo finta che nessuno ricordi più che

allora si parlava, con entusiasmo, di flessibilità.

Anche il quarto quesito si inserisce in questa logica: riguarda infatti la responsabilità solidale del

committente in caso di infortuni nei lavori in appalto. Eppure, su questo tema si sarebbe potuto

intervenire già nel 2017, quando il Governo Gentiloni, su pressione della CGIL, approvò il Decreto-

legge n. 25 che rafforzava la responsabilità del committente, ma solo per salari e contributi non

versati. Sarebbe bastato allora, con un minimo di responsabilità politica, estendere quella tutela

anche alla responsabilità per danni fisici, completando un quadro logico e coerente a favore dei

lavoratori. Invece si è scelto di lasciare fuori proprio ciò che conta di più: la sicurezza. Una

mancanza politica, prima ancora che normativa.

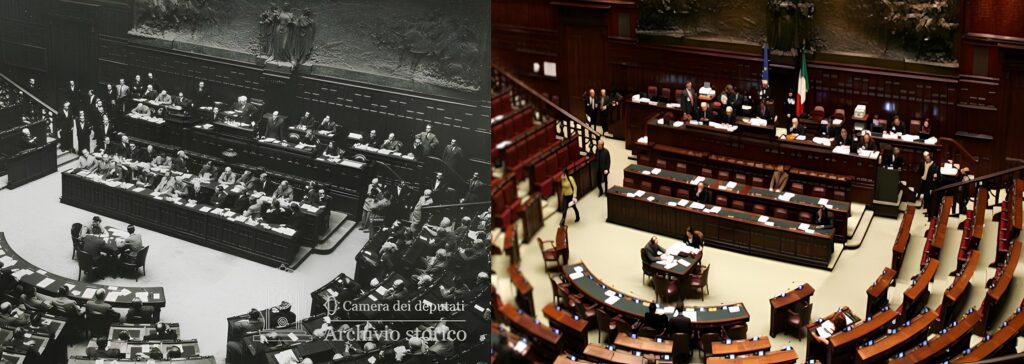

E non è la prima volta. Anche il recente referendum che ha portato alla riduzione del numero dei

parlamentari ha seguito la stessa logica: parlare alla pancia degli elettori, evocare sprechi, privilegi,

burocrazie inutili. Una narrazione semplificata e demagogica, che ha fatto breccia su un’opinione

pubblica sfiduciata, senza mai spiegare le conseguenze reali di una riduzione drastica della

rappresentanza. Si è tagliato, sì, ma non si è riformato nulla. E oggi paghiamo quel deficit di

rappresentanza proprio in quei territori che avevano più bisogno di voce.

Lo stesso errore era già stato commesso con le Province. Con la Legge Delrio del 2014 si è scelto

di svuotarle di potere e legittimazione democratica senza modificarne la natura costituzionale.

Sono rimaste, sulla carta, enti previsti dall’articolo 114 della Costituzione, ma di fatto non sono più

amministrate da rappresentanti eletti dai cittadini. Un’operazione imposta dall’alto che ha

“violentato” la struttura originaria dell’ente locale, svuotandola di senso e funzione. E quando nel

2016 si tentò di sistemare la questione attraverso una riforma costituzionale, il referendum non

passò. Così, quella bocciatura popolare, invece di nascondere il “reato”, finì per certificarlo agli

occhi di tutti, congelando la situazione in un limbo inaccettabile: un ente costituzionalmente

riconosciuto che continua a esistere, ma senza più rappresentanza diretta e con competenze

residuali.

È l’ennesima prova di quanto sia pericoloso affrontare temi complessi con logiche

propagandistiche e strumenti distorti.

La questione della cittadinanza si muove su un terreno analogo. Si propone di ridurre da dieci a

cinque anni il periodo di residenza necessario per richiedere la cittadinanza italiana. Presentata

come una misura di apertura e integrazione, rischia di essere invece letta come un’operazione

politica per ampliare il corpo elettorale in un momento storico in cui la disaffezione degli italiani al

voto è ai massimi storici. Se l’elettore medio si allontana, allora (sembra dire qualcuno) allarghiamo

la platea. E non è un caso se viene il sospetto: la prossima mossa potrebbe essere

l’abbassamento dell’età del voto a 16 anni?

Ma chi amministra sa bene che già oggi, con dieci anni di residenza, la cittadinanza viene

concessa in situazioni che spesso generano eccezioni e criticità da gestire. Non per chiusura, ma

per realismo. Sono molti i sindaci che, con comprensione e pazienza, hanno svolto l’atto formale di

concessione della cittadinanza a cittadini che non sapevano leggere in italiano o che non

riuscivano nemmeno a pronunciare il testo del giuramento. Nessuno è stato respinto, nessuno è

stato umiliato. Ma queste esperienze concrete ci ricordano che l’integrazione non è un modulo

compilato né un conto alla rovescia. È un processo, fatto di lingua, cultura, partecipazione. E

tagliare ancora i tempi, anziché rafforzarlo, rischia di svuotarlo.

In tutto questo, resta un punto fermo: il referendum è un caposaldo della democrazia. Va

rispettato, difeso, protetto. Ma proprio per questo non può diventare un surrogato della politica, né

un mezzo per sanare i fallimenti di chi avrebbe potuto agire prima e meglio. Il Parlamento deve

fare il suo lavoro, assumersi responsabilità, costruire soluzioni. Delegare tutto all’elettore, alla

lunga, non è solo comodo: è profondamente ingiusto. Perché scarica sul cittadino il peso di scelte

che spettano a chi è stato eletto per decidere.