di Nico Colani

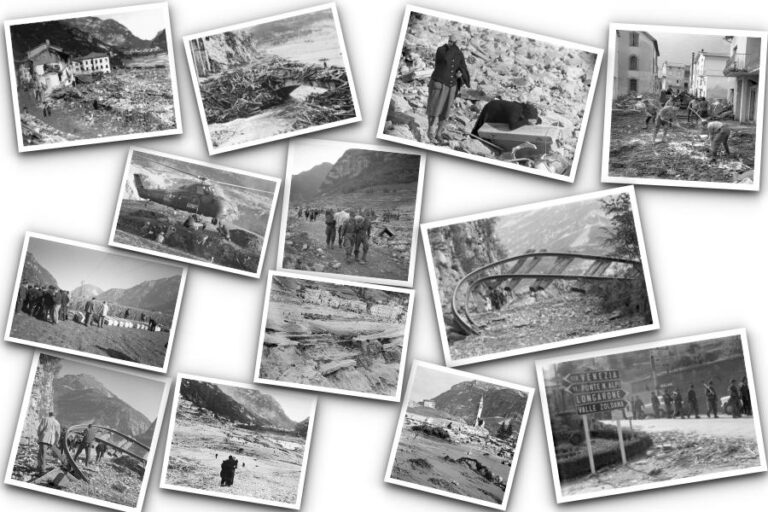

Il 9 ottobre 2025, ricorre il 62° anniversario di una delle pagine più nere della storia

italiana: il disastro del Vajont. Quella notte del 1963, una frana colossale dal Monte Toc

travolse il bacino artificiale creato dalla diga del Vajont, generando un’onda mostruosa che

cancellò interi paesi e migliaia di vite. Non fu un atto della natura imprevedibile, ma il

risultato di errori umani, omissioni e un’ambizione tecnologica che ignorò i segnali di

allarme. In questo articolo, ripercorriamo la genesi del progetto, le sue gravi lacune, le

responsabilità, il bilancio umano, la reazione del Paese e il lascito di quella valle

trasformata per sempre. Un racconto per non dimenticare, affinché tragedie simili non si

ripetano.

La Nascita di un Gigante di Cemento: La Costruzione della Diga

L’idea di sfruttare le acque del torrente Vajont per produrre energia elettrica risale agli

anni ’20 del Novecento, ma fu solo nel dopoguerra che il progetto prese concretezza. La

Società Adriatica di Elettricità (SADE), controllata dal gruppo Montedison, affidò la

progettazione all’ingegnere Carlo Semenza, che nel 1940 delineò i primi piani per una diga

alta circa 200 metri. Approvato nel 1943, il progetto fu rivisto negli anni ’50 per renderlo

più ambizioso: l’altezza salì a 262 metri, con un bacino capace di 168 milioni di metri cubi

d’acqua, raccogliendo anche i flussi del Maè e del Boite attraverso il serbatoio di Pontesei. I

lavori iniziarono nell’estate del 1957 con gli scavi per le fondazioni, che si conclusero

nell’agosto 1958. La costruzione vera e propria, tra il 1958 e il 1960, diede vita a una diga a

doppio arco – una delle più alte al mondo all’epoca – con una corona di 3,4 metri di

spessore e un volume di 353.000 metri cubi di calcestruzzo. Situata al confine tra Veneto e

Friuli-Venezia Giulia, tra i comuni di Erto, Casso e Longarone, la struttura prometteva di

generare potenza idroelettrica per l’Italia in piena ricostruzione post-bellica. Nel 1962, con

la nazionalizzazione del settore elettrico, la gestione passò all’ENEL, che ereditò un

impianto già in fase di collaudo. Sembrava un trionfo dell’ingegneria italiana, ma sotto la

superficie geologica si nascondevano pericoli mortali.

Le Lacune del Progetto: Segnali Ignorati e Calcoli Sbagliati

Fin dall’inizio, il progetto fu viziato da gravi lacune geologiche e idrauliche. Gli studi

preliminari, condotti da esperti come Leopold Müller (1957) e Giorgio Dal Piaz (1958),

rivelarono l’instabilità del versante sinistro del Monte Toc: rocce calcaree fragili,

paleofrane antiche e strati argillosi (il “livello Fonzaso”) che separavano acquiferi instabili.

Müller avvertì di rischi di frane fino a 1 milione di metri cubi, ma i dati furono sottovalutati

o occultati dalla SADE per non ostacolare i lavori. Prospezioni geosismiche di Pietro Caloi

(1959-1960) inizialmente parlarono di rocce solide, ma rilevazioni successive mostrarono

fratture profonde fino a 150 metri. Errori fatali inclusero l’ignorare precedenti franosi,

come quella di Pontesei nel marzo 1959 (3 milioni di metri cubi, onda di 7 metri e un

operaio morto), che spinse i cittadini di Erto e Casso a formare un comitato di protesta. I

modelli idraulici in scala 1:200 (1961-1962) sottostimarono il volume della frana potenziale

(previsto max 40 milioni di metri cubi, reale 263 milioni) e la sua velocità (un terzo di

quella effettiva, 30 m/s). Mancarono drenaggi adeguati – un tunnel proposto da Müller

non fu pienamente attuato – e la SADE, insieme al Ministero dei Lavori Pubblici, approvò

il progetto nonostante prescrizioni per indagini ulteriori. La giornalista Tina Merlin, su

L’Unità, denunciò i rischi dal 1961, ma fu querelata per “procurato allarme”. In un contesto

di boom economico e nazionalizzazione, la fretta per i finanziamenti pubblici prevalse sulla

precauzione.

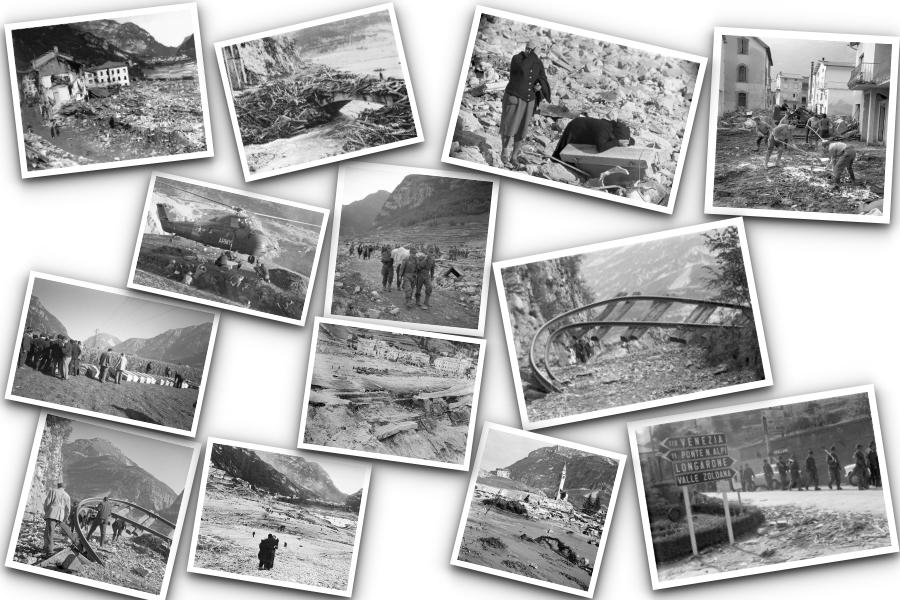

La Notte dell’Orrore: Il Bilancio Umano

Alle 22:39 del 9 ottobre 1963, durante la terza prova di invaso per raggiungere la quota 715

metri s.l.m., circa 263-270 milioni di metri cubi di roccia dal Monte Toc si staccarono a 90-

110 km/h, riversandosi nel bacino a quota 700 metri. L’impatto generò un’onda tricuspide

alta 250 metri, paragonabile a metà della bomba di Hiroshima per energia rilasciata. La

diga resistette – le forze furono 20 volte superiori al progetto –, ma l’onda superò la

corona, dividendosi: una risalì verso Erto e Casso, distruggendo borghi come Frasègn e

Prada; l’altra (25-30 milioni di metri cubi) devastò la valle del Piave, radendo al suolo

Longarone, Pirago, Faè, Villanova, Rivalta e parte di Belluno. Altezze variabili: 250 metri

nel bacino, 30 metri a Codissago, 25 metri a Pirago, 12 metri a Belluno. Il bilancio fu

tragico: 1.917 morti ufficiali (su base censuaria), tra cui 487 bambini e adolescenti, con

circa 1.300 dispersi e solo 1.500 corpi recuperati (metà irriconoscibili). Di questi, 1.450 a

Longarone, 109 a Codissago e Castellavazzo, 158 a Erto e Casso, e 200 da altri comuni. La

vittima più giovane aveva 21 giorni, la più anziana 93 anni; 64 erano dipendenti ENEL o

imprese collegate. Precedenti avvisi (ordinanza di sgombero a Erto l’8 ottobre) salvarono

parzialmente le zone alte, ma i paesi a valle non furono evacuati in tempo.

Responsabili e Prezzi Pagati:

Una Giustizia TardivaI principali colpevoli furono la SADE (poi ENEL), Montedison e il

Ministero dei Lavori Pubblici, accusati di aver occultato rischi noti per negligenza e dolo. Il

processo penale, iniziato nel 1968 all’Aquila per “legittima suspicione”, si concluse nel

1971: Alberico Biadene (direttore SADE) fu condannato a 6 anni per omicidio colposo

plurimo e inondazione (scontò 18 mesi, rilasciato per buona condotta); Francesco

Sensidoni (geologo ministeriale) a 4,5 anni (ridotti a 3 anni e 8 mesi). Altri come Mario

Pancini (ingegnere, suicidatosi nel 1968) e Pietro Frosini ricevettero pene minori o furono

assolti per insufficienza di prove. Le sentenze riconobbero l’evitabilità del disastro per

fallimento geologico e copertura di dati. Nei processi civili, protrattisi fino al 2000, ENEL e

Montedison (erede SADE) furono condannate in solido: Montedison pagò 55 miliardi di

lire a Longarone nel 1997; ENEL 480 milioni per beni patrimoniali a Erto-Casso e 500

milioni per danni ambientali. Un accordo finale divise i costi al 33,3% tra ENEL,

Montedison e Stato. L’archivio processuale (25.000 pagine) è patrimonio UNESCO dal

2023, simbolo di memoria globale.

La Reazione del Paese: Solidarietà e Rabbia

L’Italia reagì con un misto di orrore, solidarietà e indignazione. Dal 10 ottobre, Esercito,

Alpini e Vigili del Fuoco (850 uomini da 46 comandi) coordinarono soccorsi, con aiuti USA

da Aviano e Vicenza. Il Presidente Antonio Segni inviò telegrammi internazionali; raccolte

fondi: Corriere della Sera 1,16 miliardi di lire, L’Unità 965 milioni, RAI 640 milioni. Partite

benefiche come Inter-Milan mobilitarono lo sport. Politicamente, commissioni

parlamentari (dal PCI un “Libro bianco”) denunciarono il monopolio SADE e lo Stato; Tina

Merlin, assolta da accuse di “notizie false”, divenne eroina della denuncia. Giornalisti come

Indro Montanelli inizialmente la criticarono, ma si scusarono anni dopo. La società

riconobbe il disastro come “evitabile”, polarizzando destra e sinistra su imprevedibilità

versus prevedibilità. Il Futuro della Valle: Ricostruzione e Ombre Lunghe Longarone fu

rasa al suolo (salvati solo municipio e nord) e ricostruita ex novo su un piano rialzato,

grazie alla Legge 357/1964 (“Legge Vajont”), che fornì contributi (20% a fondo perduto,

80% agevolati) ed esenzioni fiscali, estesi a Veneto, Friuli e Trentino. Erto e Casso subirono

evacuazioni parziali; nel 1971, sfollati formarono il Comune di Vajont presso Maniago,

mentre una “Nuova Erto” nacque come quartiere di Ponte nelle Alpi. Sopra l’antica Erto

sorse il paese attuale, ma con spopolamento e traumi psicologici persistenti. La diga,

inutilizzata, è un memoriale; la valle cambiò demograficamente, con nuove aziende e 900

miliardi di lire in transazioni finali nel 2000. Oggi, mostre, libri e film come quello di

Marco Paolini custodiscono la memoria.

Un Monito per le Generazioni Future

Il Vajont, definito dall’ONU nel 2008 “evitabile” per fallimento di ingegneri e geologi,

insegna l’urgenza di indagini geologiche complete in zone a rischio, considerando

paleofrane, piogge e impatti idrici. Monito contro sottovalutazioni nei modelli, mancanza

di trasparenza e di profitti su vite umane – echi in disastri come Stava (1985) o dibattiti su

trivelle e TAV. In un’era di cambiamenti climatici, ricorda: l’uomo può domare fiumi, ma

non ignorare la terra che parla. Che questa valle ferita sia lezione eterna per un’Italia più

cauta e giusta.